上海人的爱情神话,怪不得发生在这

提笔写上海弄堂,老艺术家不由得想起了邵艺辉导演的 《爱情神话》。

高跟鞋与木质楼梯的碰撞,菜市场和咖啡摊并肩而立,窝着铺子里的修鞋师傅对Jimmy Choo习以为常…… 上海弄堂里,有着万花筒一般的魔幻日常。

卡尔维诺在《看不见的城市》里说: “城市不会泄露自己的过去,只会把它像掌纹一样藏起来。”

△《爱情神话》/剧照

如果 胡同是北京的掌纹,折叠了这座双奥之城的光辉岁月,那么对于上海来说, 弄堂,就像北京的胡同一样,不管以怎样的方式打开魔都,都绕不过这纵横交织的肌理。

雕花的 石库门、狭小的 老虎窗、燥热的 亭子间以及衣袂飘飘的“ 万国旗”一一勾画,可以说最迷人的上海风情似都凝练在了市井和小资交织的弄堂里。

就像 王安忆曾形容的那样,上海弄堂是支流无数的大河,又像是枝杈数不清的大树,但更多时候,它们像一张纵横交织的大网, “表面上是袒露的,实际上却神秘莫测,内心曲折。”

01

里弄从何而来

弄堂和上海一样,是中西文化激烈碰撞、交融后的产物。

作为中国 第一个半殖民城市,上海开埠后,大量的外来人员揣着求生、避难或淘金等目的,涌入了这座喧嚣的港口。租界内人口急速膨胀,为了在有限的土地上开拓居住空间,人们绞尽脑汁。

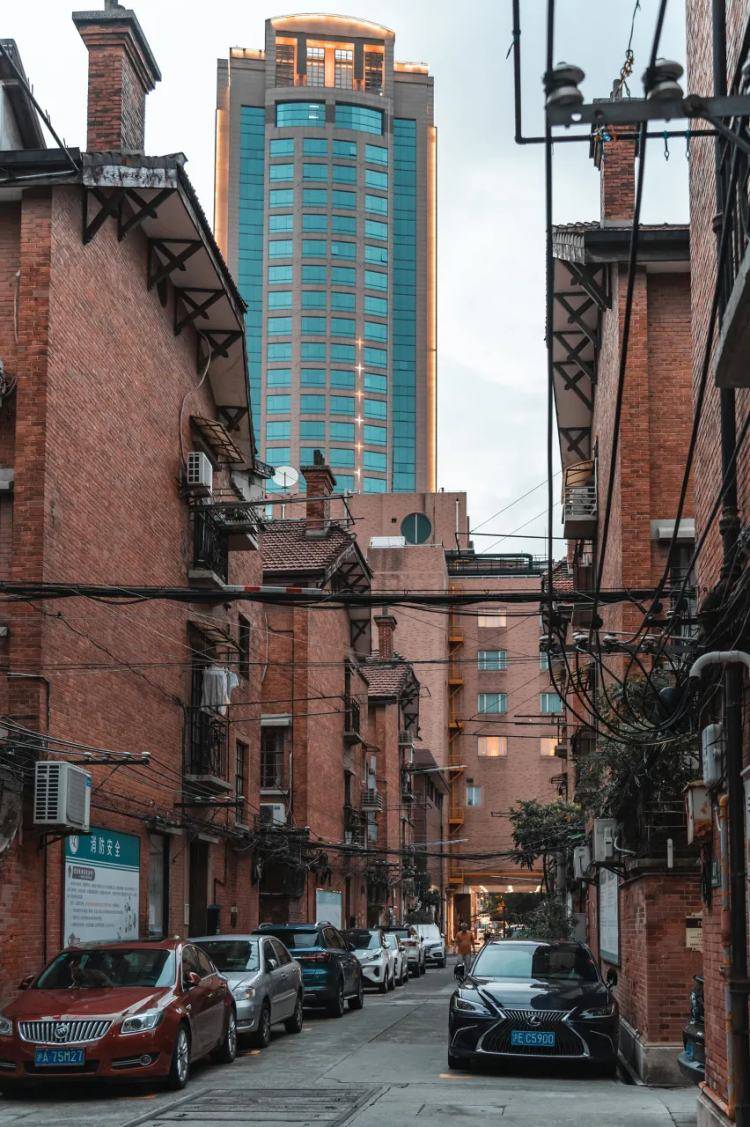

△上海的摩登和怀旧感并存。

于是江南特色的 围合院落、 中空天井以及 封火山墙,遇上流行于英国等欧洲国家的 联排别墅,一种全新的、只能为上海独有的住宅样式—— 里弄——诞生了。

“里”“弄”, 吴语中有“街巷”的意思。这种通过小巷子相隔并相通的群居宅院,有颇为细致的单元划分,通常来说 “五户为邻,五邻为里”,而构成里弄的各个房间单元称为 “堂”,里弄也因此被叫做 “弄堂”。

△上海弄堂,曲径通幽。

其实江南一带,早期曾出现过家族世居、冠之以各族姓氏,诸如“张家弄”等的住宅区,但多是几栋平房加几条巷子,直到石库门这类多层住宅的出现,真正意义上的上海里弄才有了雏形。

第一条石库门里弄 “兴仁里”曾位于外滩附近,如今早已拆除。时代变迁中,石库门里弄也从“先大门,后天井,中间客堂,两侧厢房,房顶铺满蝴蝶瓦”的江南风格,慢慢变成了融合了广式民居特色的 新式里弄。

△上海石库门大街。

西洋纹饰取代中式花样, 水磨石楼梯取代木质楼梯,开放的绿化空间取代狭长的天井,铁铸镂花的 栅栏门取代了花岗岩或宁波红石雕成的石制门楣。通风和采光设置更为合理的新式里弄,不仅巷子宽到可供车行,屋内装饰也从“一步三摇的弹簧地板”变成了 蜡地钢窗,对内是雕花的青砖,对外是巴洛克风格的弧形阳台,通身气派,颇具腔调。

而这,仍不是上海里弄的最高级。

△上海街头的巴洛克风格建筑。

为了兼顾潮流和舒适,不差钱的豪绅们又对新式里弄进行进一步的升级,整合空间,建起了拥有庭院的独栋住宅。车库、书房、佣人房一应俱全的花园里弄,不仅复刻了古典主义的雕花门廊,连外墙都粉刷上了诸如淡黄、天蓝等颇为清新的浅色。

这之后,人们推倒了传统里弄中用来分割空间的围墙,改用公共绿化来加以隔断,一种 完全西式、形似经济适用房的 公寓里弄出现了。公共空间和装饰风格上向花园里弄看齐,但平屋顶和相对紧凑的内部格局,已经和现代住房相差无几。

△ 在上海,有不同风格的建筑。

虽然用现在的眼光来看,公寓里弄略逊惊艳,但在当时,这些日式或西班牙式的小白房却是名流云集的时尚地标,只有出具购买力强劲的美元和金条,才有资格成为这里的租户。

02

上海弄堂里,藏着半部民国异闻录

可不管是岁月雕琢的痕迹,还是繁华富丽的装点,显然都不是上海里弄让人迷醉的原因所在。

能在砖瓦上刻下故事,在楼宇中填入传奇的,当然是里弄中的住客们。

要知道,民国时期的上海弄堂,共计拥有 “居筑九千余处,房屋二十万栋”,收留着当时这座城市 超六成的人口。

△ 上海弄堂的万国旗,是当地住客生活的注脚。

即便没有营销号,没有流媒体,但里弄中的人潮川流不息,又集合了各路人马的传奇经历,自然能让上海从那时起就自带话题属性,像一本永不下架的热门读物。

不夸张地说,民国时的KOL们如果未曾有过一段或长或短的里弄生活,人生都是不完整的。

以至于对于今日的游客来说,在里弄之间晃荡,成了 打卡名人故居最高效的方式。其中出镜率最高的,当属 淮海坊和 四明邨。

△ 淮海坊一角。

淮海坊 霞飞路一片,因为居住过太多的名流雅士,一度被戏称为 “名人坊”。比如 巴金就曾在霞飞坊59号堆满书籍的亭子间里,写出了《秋》《寒夜》两部长篇小说; 鲁迅逝世后 许广平带着孩子也来到这里,为躲避特务搜查,厨房的煤堆里还藏过鲁迅遗留的手稿。

气象学家 竺可桢、画家 徐悲鸿、影后 胡蝶以及丰子恺的恩师 夏丏尊等人都曾在这条清水红砖、爬满绿植的里弄里留下光影,唯一能与之一战的,只有被官方敲章为 “名人文化村”的四明邨。

这条以 四明山命名的里弄,先后住过 泰戈尔、 周建人等 十四位文豪,其中最为著名的当属 陆小曼和 徐志摩。婚后两人在此租住了一栋三层小楼,在这个装点着红色天鹅绒窗纱和蝴蝶标本的爱巢里,他们吸烟、会友,也爆发过徐志摩离世前的最后一次争吵。

△ “名人文化村”的四明邨俯瞰图。

而淮海坊和四明邨之外的其他里弄,也不免被荡气回肠的人生、理想或爱情填满。

1998年,画家 陈逸飞来到了东临思南路的 诚坊。这条石库门里弄中,废弃的厂房和四合院民居交织,弄堂口林立着生机勃勃的摊棚和菜场。他租下一间旧仓库搞艺术,办起了画室和陶艺工坊。

不久, 黄永玉沿着旧友的足迹,也来到这里。身居闹市,却在市井之中坐享乌托邦的老顽童有感而发,联想起历史上那个超然洒脱的帝师,于是借孔子的徒孙、魏文侯的老师田子方之名谐音,为这条逐渐被艺术家包围的弄堂,起了 “田子坊”的雅号。

△ 田子坊如今已成为网红打卡地。

阮玲玉为渣男心碎自杀,在种满花草的沁园邨香消玉殒;《色·戒》中王佳芝的原型 郑苹如,在有着绛红色木质楼梯的万宜坊谋划了第一西比利亚皮货店里的“刺丁案”。 里弄看似静默,有时却也像上海的风暴中心。

03

最幽深的街巷里,有最浓郁的烟火气

如果说田子坊是游客最爱打卡的潮流里弄,那么本地人似乎更流连于时光仿佛停滞的 老城厢。

铺满碎石的 弹街路,明清时代的雕梁画栋,沿街的烟杂店和跳蚤集市几近关闭,但恍惚中,似乎还能看到烧着热水供人自取的 老虎灶。

△ 上海弄堂一角。

出生于南京的 王安忆,幼年时随母亲来到上海。这座日新月异的超级城市,像一架不知疲倦的永动机,配合黄浦江潮水奔涌的音浪,总会有那么一刻,让异乡人心生疏离。

于是她幻想了一个陷入里弄的上海小囡 王琦瑶,借她的人生起落,来探触上海弄堂那“并非云水激荡,而是由最为日常的情景点滴累积起来,富有烟火人气的感动。”

△ 上海小囡王琦瑶,游走弄堂触探人情世故。/电影《长恨歌》剧照

只有从开阔的街道转入弄堂,在穿过了石库门、天井,回到自己那一方天地的路上,外来客们才慢慢找到生活的本味,以至于有了重回故土的纯粹与安宁。

而用心理学来解释,那就是 “围而不阻,疏而不透”的里弄,通过总弄、支弄、石库门、天井的层层递进,形成了 公共空间向私密空间的有序过渡。这样的过渡,会让人形成“强烈的围合感、地域感、认同感和归属感”。

围合而居的状态,也让邻里关系更为热络。如同电影 《我和我的祖国》“夺冠”片段中表现的那样,街坊们搬出瓜子、长凳,围在仅有的一台电视机前看比赛,几乎成了当时上海老式里弄中的日常。

△上海弄堂烟火气。

不可否认,旧日的里弄几乎是上海人情味最浓的地方。一部热剧、一出八卦,甚至于买回一筐新鲜的鸡毛菜,都能让左邻右舍的大人、孩子们自然地凑在一起。

盛夏八月的上海里弄,承载了让人亲切的生活图景:闲暇的傍晚,饭后消食的人们从自家的门洞走出来,聚于一条条或窄或宽的弄堂里。亭子间的晒台上,晾晒的各色衣物被晚风吹起,夕阳投向老虎窗的光影被高墙遮挡,曲折蜿蜒的青石板路成了天然的绿荫。

△午后,上海里弄一片阴翳。

正如 木心在 《弄堂风光》描绘的那样:“藤椅、竹榻、帆布床、小板凳,摆得弄堂难于通行,路人却又川流不息。”位于风口的弄堂口,挤满了下棋、聊天的大人,玩弹珠、踢毽子的小孩在旁边嬉闹,来自天南海北的小家庭,似乎被这蒸腾的暑气,融合成了以弄堂为单位的大家庭。

夏天乘风凉,冬天孵太阳,弄堂中的人物、事件,不分时令总是细碎的,就连吃食也不例外。

△上海里弄的边角料。

曾在 闸北落脚的 鲁迅,就领略过里弄出品的各色小吃。“薏米杏仁莲心粥,玫瑰白糖伦教糕,虾肉馄饨面,五香茶叶蛋”,小贩们游走于巷道中,报菜名式的叫卖声不绝于耳,让一向对美食分外敏感的鲁迅无心干活,只想着“从早到夜,叫卖的零食恐怕总可以有二三十样……实在使我这样初到上海的乡下人,一听到就有馋涎欲滴之概。”

而如今,弄堂口几乎见不到支起油桶烤饼的饼炉,也很少听到叫卖千层油酥的小贩敲击铁锅的声音,但是在门脸不够显眼、却挤满了本地人的铺面里,还是可以吃到正宗又平价的 汤包、 生煎。

△上海各色小吃,令人垂涎欲滴。

不管是在上海现存的最大的新式里弄静安别墅,还是原生态砖木结构的旧式里弄步高里,对于寸土寸金、动迁频繁的城市, 里弄之于上海最大的意义,正是留住了钢铁森林里愈发稀薄的烟火气息。